文献中心

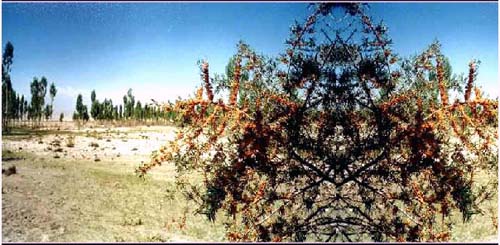

(图) 沙棘与生态环境建设

1 快速恢复植被

我国“三北”地区由于干旱少雨,土地瘠薄,大部分地区直接栽种乔木难于成活或成小老头树,植被恢复难度很大。而沙棘具有耐旱、耐瘠薄的特点,而且根蘖力特强,适合在这些地区发展。因此一般每亩荒地只需栽种120~150棵,4~5年即可郁闭成林。并且沙棘的苗木较小,一般株高在30

~50cm,地径3~8mm,栽种沙棘的劳动强度不大,一个普通劳力一天可以栽沙棘2~6亩。这对“三北”地区来讲,能够有效解决地广人少的问题,便于进行大规模种植,快速恢复植被。

2 减少泥沙

由于黄土高原水土流失,大量泥沙淤积在黄河下游河道,使河床高出地面4~6m,最高达14m,而且每年仍然继续抬高。系整个华北平原、黄淮平原于一发的黄河大堤,建国以来先后进行了4次大规模的加高加固,现已超出原河床十几到二十多米。大堤越高,决口泛滥的潜在危险就越大。黄河水患,依然是中华民族的心腹之患。泥沙问题是黄河水患的根源。

黄土高原水土流失最严重的一是沟道,二是陡坡。陡坡由于土地瘠薄,施工困难,是治理水土流失的一个薄弱环节。而沟道不仅是泥沙的主要产区,也是坡面泥沙的通道。沙棘的灌丛茂密,根系发达,形成“地上一把伞,地面一条毯,地下一张网”。在一些陡险坡面上,沙棘利用其串根萌蘖的特性,可将这些人不可及的地段绿化。特别是沙棘在沟底成林后,抗冲刷性强,而且它不怕沙埋,根蘖性强,能够阻拦洪水下泻、拦截泥沙,提高沟道侵蚀基准面。准格尔旗德胜西乡黑毛兔沟种植沙棘7年后,植被覆盖度达61%,侵蚀模数由4万T/km2.a减少为0.5万T/km2.a。黄土高原虽有千沟万壑,沙棘却有极强的生命力和快速的繁殖能力,是治理沟壑的“有效武器”。 实践证明,沙棘是治理黄河泥沙的有效措施。

3 改善生态环境,恢复生物链

黄土高原大部分地区植被稀少,生态环境极为脆弱。以沙棘为先锋树种,不但能够快速恢复植被,而且能够尽快地恢复生物链。

沙棘不但自身能够适应恶劣的自然环境,而且由于它的固氮能力很强,能够为其它植物的生长提供养分,创造适宜生存的环境,是优良的先锋树种和混交树种。据调查,人工种植4~5年后的沙棘林内,杂草丛生,还有一些次生的杨树、榆树等树种,自然形成植物的多样性。试验研究成果表明,混交于沙棘林地的杨树、榆树、刺槐等与荒坡栽植的对照,分别提高生长量为129.7%、110.5%、130%。据山西右玉县测定,六年生的沙棘林内,土壤有机含量为2.13%,氮量为0.11%,两项指标均比耕地高出1倍以上。生长沙棘后的荒地不施任何肥料种植农作物,当年产量比一般农田高一倍以上,而且连种三年地力不衰。

目前我国西北地区动物稀少的原因除了植被覆盖面积小,缺乏动物栖息之地外,还有一个重要原因是动物缺少过冬的食物。沙棘结果后,果实冬天不脱落,成为小鸟、野鸡等飞禽过冬的食物,随着沙棘林面积的扩大,飞禽也越来越多,兔子、山羊、野猪等动物也有了,然后狐狸、狼等食肉动物也随之而来。使昔日“兔子不拉屎”的不毛之地,在十年之内,即可变为植被茂密,动物成群的良好的生态环境。辽宁建平县、山西右玉、陕西吴旗等地的经验充分说明了这一点。

4 促进山区发展经济,帮助农民增加收入

沙棘是生长在干旱、贫瘠的不毛之地上的经济植物,其产品既可食用,又可药用。它的这一特点,是其它经济植物难于替代的。目前国际国内已开发出的沙棘产品有药品、保健品、酒、饮料、化妆品等多种产品。前苏联利用沙棘油为原料,开发出了近十种药品。国际上研究开发沙棘产品的机构和企业越来越多,发展势头很猛。我国近几年在沙棘产品开发方面发展也很快。随着沙棘产业的深入发展,必将带动山区沙棘加工业的发展,农民就可以通过采收沙棘果、叶增加收入。

沙棘是兼有生态效益、经济效益和社会效益的珍贵树种。由于沙棘造林易成活、生长迅速、萌蘖力和抗逆性强、经济价值高,所以开发沙棘资源具有振兴山区、风沙区、盐碱区经济,脱贫致富的重要战略意义,是富民强国造福子孙后代的伟大事业。